L’Indéprimeuse, l’artiste qui fabriquait des livres pas faits pour être lus.

D’où vient ce nom, « L’Indéprimeuse » ?

Quand j’ai commencé l’imprimerie, il y a dix ans, j’avais donné une petite interview à la radio. Je m’y étais présentée comme cela, « imprimeuse ». Le présentateur qui me recevait avait ri pendant deux minutes ! Ça me faisait un peu rire aussi, mais après tout, pourquoi ne pas féminiser le terme ? C’était une démarche normale pour moi. Il y avait un petit côté Boris Vian, avec ses mots-valises, que j’aimais bien. Et ça faisait aussi référence aux petites blagues de mes amis qui me disaient souvent « tu imprimes, tu déprimes ? ». C’est de tout cela que vient le nom d’Indéprimeuse… Une femme imprimeuse et anti-dépresseur. Ou antidépresseuse !

Justement, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes venue à l’imprimerie ?

Dans ma famille, on est imprimeurs depuis des années. 1890 pour être précise ! Avec ma sœur, nous sommes la quatrième génération. J’ai donc toujours été dans l’imprimerie : le mercredi, le week-end… Jusqu’à l’adolescence, où j’ai pris de la distance avec cet univers qui était celui de mes parents. Plus tard, j’y ai travaillé pour un boulot d’été. Mais ça restait toujours « le bureau de mon père ». Je ne m’imaginais pas reprendre un jour l’atelier. Passionnée par l’art, j’ai commencé des études en histoire de l’art à cette époque-là. Après mon master, je n’étais pas sûre de vouloir me lancer dans une thèse… Alors je suis rentrée chez moi, en Corse. J’y ai réintégré l’imprimerie, mais cette fois pour apprendre à travailler sur les logiciels de PAO. Je ne pensais pas rester, mais c’est ce qui est arrivé ! Parce que je m’y suis plu. Parce que j’ai compris qu’on avait besoin de moi à ce moment-là, et que j’avais trouvé ma place.

Vous n’aviez donc pas de formation en imprimerie ?

Non, mais le métier évolue et s’adapte tellement que l’on doit de toute façon se former sans cesse. On croit que c’est un métier vieillissant, or pas du tout. Tous les cinq ans, il y a des mini-révolutions dans le secteur, et donc de nouvelles choses à apprendre. Un logiciel à maîtriser, une technique à revoir, une nouvelle machine à intégrer au parc… C’est en quelque sorte une formation continue, qui est toujours guidée par l’amour des mots, de la typographie, de la mise en page. C’est le fil rouge de tout imprimeur, je crois.

Comment êtes-vous passée d’imprimeuse à artiste ?

Tout est parti d’une situation vécue avec mon père : j’étais au massicot, je devais couper un document à ras et il n’y avait pas de fond perdu. Forcément, j’ai coupé trop court, c’était moche… On a dû tout réimprimer. La situation m’énervait, mais elle m’a inspirée cette petite phrase — « Ça déborde d’un côté » — qui m’a fait rire et relativiser. Je l’ai montrée à mon père puis l’ai postée sur les réseaux sociaux… Et ça a beaucoup plu. Alors j’ai continué ! La deuxième création, je m’en rappelle, c’était « L’amour flou », qui était inspirée de L’amour fou d’André Breton et qui était construite autour du manque de repérage… Un classique en imprimerie !

Pouvez-vous nous décrire le processus créatif de l’Indéprimeuse ?

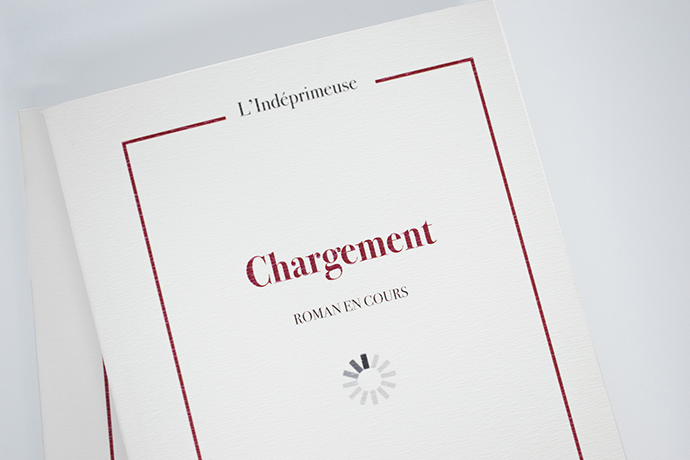

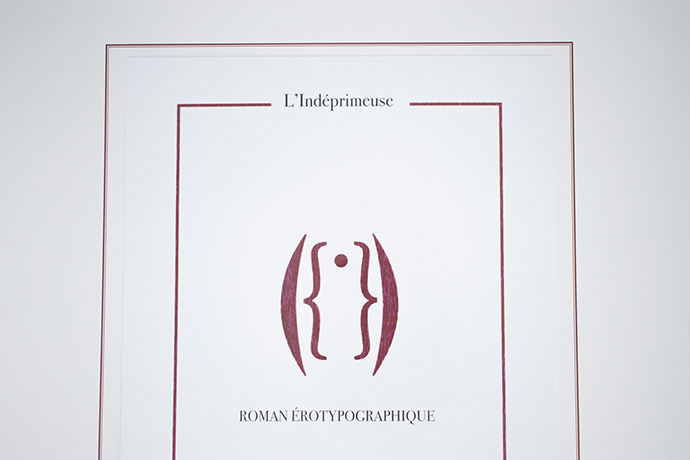

Je pars toujours de mon amour des livres, de l’objet imprimé et de l’univers de l’imprimerie, à savoir la casse, la mise en page, un jeu de mots, l’interlettrage… Baliser cet univers a été pour moi une façon de mieux trouver mes formules. Et de m’approprier le métier aussi. L’Indéprimeuse m’a permis de m’émanciper dans cette grande famille d’imprimeurs qui est la mienne. Parce que la famille c’est beau, mais c’est un héritage. Il faut trouver sa place. Et comme je me disais que je ne serai jamais la meilleure imprimeuse de la famille, ça m’a permis de m’affirmer autrement. Mais pour revenir au processus créatif, disons que mes idées se basent toujours sur le principe mot/image. Je suis fière de ce que je fais quand ça fonctionne visuellement. Quand on ne peut comprendre ce qui est drôle qu’en le lisant. Qu’on ne peut pas le dire ni le raconter.

On vous sent aussi très inspirée par ce qui relève du surréalisme, du dadaïsme, de l’absurde…

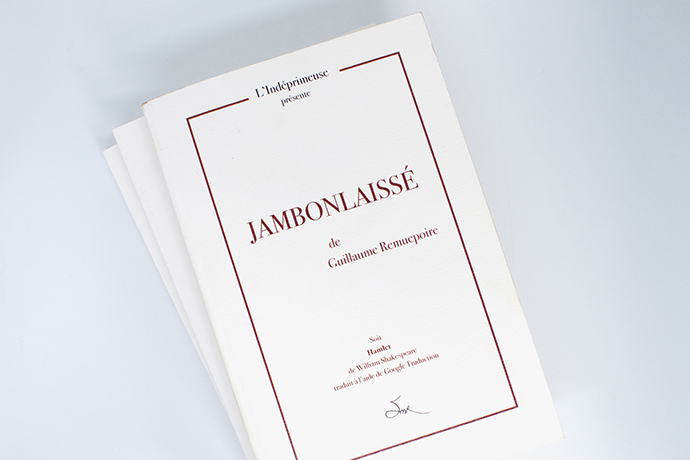

Complètement. Mon amour pour les artistes du début du XXe siècle est apparu pendant mes études et s’est rapidement étendu à l’absurde, découvert au théâtre grâce à un ami qui revisitait La Cantatrice chauve de Ionesco. Il s’y moquait de la méthode Assimil, très en vogue en France. On apprenait à parler anglais de façon très vilaine. La méthode coupait les phrases, enlevait toute rondeur, toute beauté de la langue. J’ai commencé à me dire que le nouvel Assimil, c’était Google Traduction. Par chance, j’ai rapidement trouvé un titre qui n’était pas traduit, « Hamlet », et sa traduction littérale, « Jambonlaissé », était vraiment très drôle. C’est de là qu’est né mon projet. Donc oui, l’absurde c’est complètement mon univers. D’ailleurs, Jambonlaissé a beaucoup plu au collège de pataphysique !

Quel est le sens de ce projet ?

Jambonlaissé, c’est une histoire de patrimoine commun. Je suis partie du principe que Google était un peu à tout le monde, tout comme l’histoire d’Hamlet. Je voulais voir ce qu’il se passait quand les deux se rencontraient, se mélangeaient. Certaines personnes qui ne voulaient pas que l’on touche à Shakespeare ou qui n’aimaient pas l’absurde ont été choquées par la démarche ! Mais pour le reste, ça a beaucoup plu. La presse en a parlé, il y a eu des soirées dans des librairies, une séquence a même été jouée dans un théâtre ! Ce qui était parti d’une blague a en fait bien fonctionné. Je n’avais d’ailleurs pas prévu de vendre autant d’exemplaires via ma boutique en ligne.

Comment peut-on le qualifier finalement ? Est-ce un livre illisible ? Un livre-objet ?

Jambonlaissé n’est pas un livre fait pour découvrir Hamlet. C’est un livre qu’il faut ouvrir pour piocher dedans, pas à un livre à lire d’une traite. Parfois on y trouve des tirades, parfois des choses illisibles ou drôles… Le côté illisible me plaît bien, mais je préfère vraiment l’absurde que l’on peut y trouver, notamment quand le traducteur traduit « casque » par « castor », « paysan » par « clown » ou « tuba » par « tuyaux » ! C’est un autre Hamlet possible ! Car Google, tout intelligent qu’il est, n’arrive pas à connaître un monument littéraire universel. Ce n’est pas pour discréditer Google, mais ça fait partie de ses bizarreries. Initialement, Jambonlaissé était proposé à la vente pour cinquante euros. Pour moi, un prix élevé signifiait que c’était un livre à collectionner, que ce n’était pas un livre à lire. Son prix le rendait livre-objet en fait. C’est d’autant plus vrai qu’il est fait à la main, que chaque exemplaire me demande quatre heures… Un vrai travail d’artisan. C’est aussi ma manière à moi d’envisager le métier d’imprimeur et le côté précieux de la chose, avec une fabrication manuelle.

Vos codes éditoriaux sont d’ailleurs inspirés de ceux de l’édition de luxe. Pourquoi ce choix ?

L’idée était de donner un statut esthétique et précieux à des choses qui étaient absurdes. Et de montrer que le livre est un objet, qu’il occupe l’espace en tant qu’objet… Et comme objet de décoration. J’imprime donc sur du papier vergé pour les livres et sur du papier vélin pour les maries-louises. Ces jolies matières alliées à la mise en page codifiée sont aussi une manière pour moi de me moquer des maisons d’édition qui, dès qu’un livre est drôle, en font une couverture un peu grossière et ridicule. En faisant du livre un objet, je prends aussi le contrepied des livres numériques. Ça ne m’empêche pas d’adorer le numérique ou les réseaux sociaux, au contraire ! Mais j’aime me moquer de tout ça, avec par exemple mon livre « pour caler une table »… Ce que l’on ne ferait évidemment pas avec un iPad !

On se doute que pour vous, le livre papier n’est pas mort ?!

Non, en effet, je n’y crois pas du tout ! On lit beaucoup sur écran, certes, mais le papier reste fort. La jeune génération reste attachée à ce support. Quand j’ai repris l’imprimerie, le discours sur la disparition du papier était courant, mais je l’entends de moins en moins. De toute façon, numérique et papier ne doivent pas nécessairement s’opposer. C’est plutôt une question d’adaptation. Dans l’imprimerie, le numérique vient par exemple en complément de l’impression offset. C’est pour cela que j’ai insisté pour intégrer une machine numérique à notre parc. J’aime mon métier, mais j’aime mon époque aussi. On n’a pas forcément à choisir.

Vous qui aimez les mots, si vous étiez hashtaguée, lesquels vous décriraient ?

Oh, la colle ! Franchement, je sèche… J’ai l’impression que ça enfermerait quelque chose. Je suis tout et rien à la fois…

Et quels sont vos futurs projets ?

En tant qu’Indéprimeuse, je viens de créer mon propre site internet pour pouvoir gérer ma boutique, diffuser des actualités, etc. Et tant que Davina Sammarcelli, j’écris pour des séries, des sites, mais c’est encore top secret !

Merci à l’Indéprimeuse pour cette belle rencontre.

Laissez-vous porter par son univers qui se dévoile sur Twitter, Instagram, Facebook et sur son site.